Свадебные традиции и обряды тувинцев

Свадебные обряды тувинцев

Существовала ли у тувинцев традиция заключения помолвки? Как происходило сватовство? Какие обряды вели к свадебной церемонии? На все эти вопросы нам поможет ответить кандидат исторических наук, ведущий научный сотрудник Тувинского института гуманитарных и прикладных социально-экономических исследований Светлана Донгак. По нашей просьбе она подготовила материал, который мы предлагаем вашему вниманию.

О помолвке

Помолвка (обручение, сговор, рукобитие) у ряда европейских народов - это предварительный договор о заключении брака, имевший не только бытовой, но и юридический (письменный) характер. У кочевых народов, в том числе и тувинцев, никакого юридического или письменного оформления брака не существовало, однако обряд дүгдээр являлся основанием для заключения брака (свадьбы).

У традиционных тувинцев предсвадебные обряды делились на несколько циклов:

- уруг демдектээри – «отметить ребенка»;

- аас белээн сунары – «подношение устного подарка»;

- шай бузары – «разломление чая»;

- мал бээри, малдаары – «дача скота»;

- дүгдээри – условно: «закрепление жениха с невестой» или «вхождение жениха в дом невесты»;

- куда – «свадьба».

В настоящее время эти обряды можно свести к следующим этапам:

- Знакомству родителей.

- Собственно сватовству – дугдээр, что близко к европейской помолвке.

- Свадьбе.

- Послесвадебным обрядам.

Знакомство

Знакомство (как и обряд дүгдээр) необходимо было проводить в семье у родителей девушки. Основанием для этого служило традиционное мировоззрение тувинцев, согласно которому девушку должны испросить:

1. У домашнего божества;

2. Хозяина семейного очага;

3. Родителей невесты.

Знакомство родственников жениха и невесты должно проходить с участием самых близких людей – родителей молодых людей и нескольких человек из числа родных. Согласно буддийским воззрениям, при совершении обряда вне дома, будет считаться, что девушка не сосватана, как бы «не вышла» из родительского дома, и не вошла в семью мужа. По этой причине, в дальнейшем в семье молодоженов могут быть раздоры.

Непременными подношениями родителям девушки при первичном знакомстве и дүгдээр должны быть: ритуальная шелковая материя – кадак, четверть или целая плитка (в зависимости от местных традиций) китайского кирпичного чая, молочные и зерновые продукты, например, сыр – быштак или промолотый ячмень – далган, один (!) овечий курдюк – ужа.

В традиционном обществе овечий курдюк, как символ сытости и благополучия (кочевники все-таки!), тувинцами ценился, однако на свадьбе его подносили только родителям невесты. Согласно буддийской философии, за беспричинное убийство живых существ люди понесут наказание после смерти. Особенно оно чревато тяжелыми последствиями для невестки, поскольку животное забито ради нее!

Обряд дүгдээр

При обряде дүгдээр тувинцами совершались три основных действа:

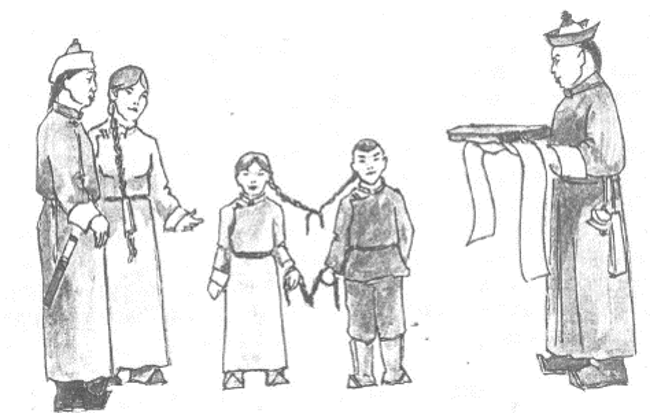

1. Девичью косу меняли на женскую: отныне она должна носить две косы. Две косы, концы которых заплетают в одну (!) обозначали, что она уже имеет пару.

2. Меняли также украшения девушки. Простые в исполнении украшения девушки – кольца, сережки, браслеты меняли на более сложные композиции со вставкой из бирюзы и коралла.

3. Наплечную одежду девушки меняли также на богатую и нарядную одежду замужней женщины со множеством вставок и аппликаций.

Обряд дүгдээр носил большую смысловую нагрузку, поскольку главным его предназначением являлось закрепление союза будущих мужа и жены, поэтому проводились своеобразные действа. Например:

1. Молодых людей усаживали рядом и концы их кос заплетали в одну. Задача заключалась в том, чтобы каждый из них угадал волос другого. Если угадывали, то полагали, что брак будет удачным.

2. Молодым людям связывали руки одной шерстяной нитью. Это должно было символизировать прочность их предстоящего брака. Чтобы молодым людям сопутствовала сытная жизнь, веревку смазывали топленым маслом.

Свадьба

Тем, кто согласно традиции придерживается буддизма, год, день и даже час начала свадьбы необходимо согласовать с буддийскими служителями культа.

На самом торжестве молодожены и их свидетели, а также остальные друзья должны полностью отказаться от употребления алкогольных напитков – даже шампанского поскольку, согласно Учению буддийского Учителя Падмасамбхавы, алкоголь состоит из 8-ми вредных ингредиентов:

1. яда от мозга жестокого белого льва;

2. пены изо рта взбешенного слона;

3. жала ядовитой змеи;

4. нектара злой осы;

5. слюны бешеной собаки;

6. костного мозга девяти танцующих бесов;

7. зрачка волка, пожиравшего трупы;

8. утробной крови демоницы.

От их воздействия могут возникнуть конфликты, могущие привести к различным конфликтам, в том числе с печальным исходом.

Не только красивым, но и содержательным является возрождение традиции окроплять путь молодоженов чистой водой или молоком, поскольку она заключает в себе пожелание чистой и светлой дороги молодоженам. Это можно делать, например, перед выходом из ЗАГСа или помещением, где должна состояться свадьба.

Главным содержанием самой свадьбы должно стать произнесение благопожеланий, содержащих глубокое философское и воспитательное значение.

На свадьбе можно использовать национальные игры, которые имеют соревновательный, шутливый характер.

Послесвадебные обряды

На следующий день после свадьбы необходимо провести два традиционных обряда, содержащие в себе не только уважительное отношение к старшим людям, но и воспитательное значение для молодых людей:

1. Невестка должна поднести отцу мужа молоко. Данный обряд нужно проводить в доме у родителей жениха. В этот день молодоженам лучше надеть национальную одежду.

2. Невестка должна провести обряд поклонения домашнему очагу родителей мужа. Ей надо положить в огонь очага топленое масло – саржаг, можжевельник – артыш, ячменную муку – арбай (тыва далган). Эти продукты заранее должна подготовить ее свекровь.

Литература

1. Биче-оол С.М. Традиционные брачно-семейные отношения у тувинцев и их изменения в связи с социалистическими преобразованиями в Туве: Автореф. … дисс. канд. ист. наук. – Л.,1974.

2. Биче-оол С.М. Тувинский свадебный обряд – «дүгдээшкин» // Письменное наследие тюрков. – Кызыл, 2003.

3. Донгак С.Ч. Тыва куда ёзулалдары. Традиции тувинской свадьбы. – Кызыл, 2012.

4. Кенин-Лопсан М.Б. Традиционная культура тувинцев. – Кызыл, 2006.

5. Кон Ф. За пятьдесят лет. – М.,1936.

6. Обручение // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона: в 86 т. (82 т. И доп.). – Спб., 1890-1907.

7. Потапов Л.П.Очерки народного быта тувинцев. – М.,1969.

8. Яковлев Е.К. Этнографический обзор инородческого населения долины Южного Енисея. – Минусинск, 1900.

Источник: uzags.rtyva.ru